ぼくのニワトリは空を飛ぶー菅野芳秀のブログ

我が農園は今年も下のようにお米を作りました。 下の文章は定期的に買っていただいている方々へ9月分のお米と一緒に同封したものです。 <以下> 田んぼの稲は少しずつ黄色みをましています。 おかげさまで無事、新しい秋を迎えることができました。 今年も新米のご案内をお送りいたします。 1、品種;昨年同様に「ひとめぼれ」ともち米の「黄金もち」です。 2、肥料;堆肥中心で育てました。堆肥は「自然養鶏の醗酵鶏糞」と「レインボープラン堆肥」の二種類です。こだわりです。 3、農薬(殺菌剤);田植え時点の一回だけ。殺虫剤は使用しません。その後は玄米酢などで対応しました。我が家もこの米を玄米で食べます。 4、除草剤;一回のみ使用。あとは薬ではなく除草機をかけました。 5、価格;白米、七分とも10kgあたり5,000円(送料別)、玄米は4,600円で昨年同様です。もち米も同じ価格(3kgは別価格)です。少し高い印象を与えますが、堆肥使用、無農薬に近づいている農薬削減など、食と環境の安全に心がけた我が農園の米作りを支えていただければありがたい。 6、保管と発送;お米はモミのまま貯蔵し、夏は低温倉庫で保管します。毎月10日が到着日。風味が損なわれないように発送直前に精米しお届けいたします。 7、ご注文;メールかファックスでお受けいたします。一年分をあらかじめご予約いただければ、どこまでご注文をお受けしたらいいのかを押さえる上で助かります。 8、ご注文の変更;前月の月末までお知らせ下さい。調整いたします。 9、お支払い;郵便局の振込み用紙を同封いたします。もちろん月ごとでもかまいません 一年分一括の場合はお礼に我が家のレインボープラン秋野菜をお送りいたします。 9、新米の発送;今年は10月10日前にお送りできるようです。 10、締め切り;田んぼは昨年と同じ面積です。予定収量に達し次第、締め切りといたします。お早めにお申し込みください。 ================================ 今年は低い米価が更に下がりそうです。それにつけても、スーパーで売られているお米は安すぎです。この価格で農家が生きて行けるわけがない。でもなぜそんなに安いのか・・・。それには訳がある。こんな話を聞きました。 大量のくず米を混ぜることで安くできる。農家はLLの網目を通ったものをお米として販売し、それより小さいものはくず米として、1kg60円(毎年違いますが)ぐらいの価格でJAに売る。業者はそのくず米を集め、Mの網目にかけなおして得たお米をいいお米に大量に混ぜる。それで安い新米が出来上がるんだと。 わが農園ではニワトリの餌としてくず米を買い求めますが、ここ数年、くず米の値段が高値のまま続いています。上の話を聞いてその訳が分かったように思いました。農家のだしたくず米がいいお米の足を引っ張っている。農家は泣きますよ。 2010,9 ...もっと詳しく |

|

「お米通信」10月号から(菅野農園)

いろいろご心配をおかけしましたが、ようやく新米ができました。やれやれです。 ご案内してますように、菅野農園のコメ作りの基本は 1、化学をできるだけ排除し、殺菌、殺虫剤を極力使わない。 「つや姫」は例年の通り殺菌、殺虫ゼロでできました。 ですが「ひとめぼれ」は少量の殺菌剤を使用しました。 2、化学肥料も使用しない。全て堆肥(有機肥料)で育てました。 3、収穫目標を低くして、決してイネに無理をかけない。 この地方の一般農家が目標とするのは10aあたり10俵です が、菅野農園では8俵を目標にしています。 こうしてできた農薬削減栽培です。 かつて、私(菅野芳秀)も多収穫栽培でJAから表彰されたことがありました。10aあたり11.5俵とりました。だけどそのコメは正直に言って不味かったです。量は取れました。でもそれは、本来、未熟米、くず米で終わるはずだったコメに、どんどん化学肥料を施して、無理やり大きな米粒にしてしまうやり方で始めて可能となった多収穫でした。水っぽいコメ。グチャグチャしていてコクのないコメ。たぶん栄養価も少なかったに違いありません。 ご存知のように、お米屋さんに並ぶコメには生産者の名前が書かれていません。名前は農協の門をくぐる迄。その先は産地と品種の名前だけになります。コメ代金は生産者が農協に出荷した量に応じて支払われるため、より多くのコメを出荷した人が勝ち。味ではありません。農薬の削減も評価の対象にはなりません。不味いコメを出荷したとしても誰のコメかはわかりませんし、責任も問われません。ただ取れた量だけに関心を払う多収穫競争がありました。 菅野農園はそんなコメ作りから離れました。30年ほど前のことになります。 菅野農園のコメは、責任がはっきりしています。不味ければ次回から食べてもらえません。農薬もできるだけ使いませんが、これは食べる者と作る者、双方の健康と環境を考えてのことです。コメに関わる一つひとつのことに、生産者のコメにかけた思いだけでなく、責任も問われます。 今年の収量は10aあたり7・5俵あまりでした。隣地の仲間たちは9俵台ですが、菅野農園のコメはこれでいい。良く頑張ったと思います。 ご声援ありがとうございました。 ご要望はnarube-tane@silk.ocn.ne.jp へお申し込みください。 |

|

<新米のご案内です。>

また、新米の時期がやってまいりました。 今年は長雨と日照不足に悩まされましたが どうにか無事に秋を迎えることができました。 みなさまにこうして新米のご案内ができることに 生産者として安堵感をおぼえます。 例年、どうしても梅雨から先は風味が落ちていましたので 昨年産は出荷直前までモミ貯蔵といたしました。 今年の新米からはモミ貯蔵だけでなく、 梅雨から先、低温倉庫で貯蔵できるよう大工さんと計画中です。 来年は新米の風味をより失わずにお送りできるのではないかと 期待しています。 今年の米作りは、堆肥の量を抑え、稲に無理をさせずに8俵を目標に育てました。(以前、私は10〜11俵/10aぐらいとっていました。) もちろん、そのことで農薬も抑えることができました。(下記参照) 肝心の味も努力に見合うものになっていてくれたらと思います。 どのぐらいとれているのかは、刈り取ってみないとわかりません。 今年は長雨と日照不足で、昨年よりもとれないことは はっきりしています。 あらためて、今年の我が家の米を紹介します。 1、品種;昨年同様に「ひとめぼれ」ともち米の「黄金もち」です。 2、肥料;ほとんどを堆肥で育てました。堆肥は「自然養鶏の醗酵鶏糞」と「レインボープラン堆肥」の二種類です。これがこだわりです。 3、農薬(殺菌・殺虫剤);田植え時点の一回だけ。後は玄米酢で対応しました。我が家もこの米を玄米で食べます。 4、価格;価格は白米、七分とも10kgあたり5,000円(送料別)で昨年同様です。もち米も同じ価格(3kgは別価格)です。 5、保管と発送;お米はモミのまま貯蔵し、夏は低温倉庫で保管します。毎月10日が到着日。風味が損なわれないように発送直前に精米しお届けいたします。 6、ご注文;メールかファックスでお受けいたします。メールアドレスはnarube-tane@silk.ocn.ne.jpです。 7、ご注文の変更;注文してはみたものの、なかなか予定どおりには行かない場合があります。つき方、量の変更などさまざまです。その場合は前月の月末までお知らせ下さい。調整いたします。 8、お支払い;郵便局の振込み用紙を同封いたします。一年分を一括してお送りいただける場合でも、もちろん月ごとでもかまいません。 9、新米の発送;10月の発送は稲刈り作業の関係で、15日過ぎになるかもしれません。お許しください。 10、締め切り;田んぼは昨年と同じ面積です。予定収量に達し次第、締め切りといたします。お早めにお申し込みください。 2009,9 ...もっと詳しく |

2008年産のお米のご紹介です。

我が家のお米は 朝日連峰直下の土と水と太陽の結晶。いのちたちのつながり。そのパッケージ。カキッと割って耳元に持っていってください。水田を渡る風の音、にぎやかな鳥や虫たちの声が聞こえるかもしれません。 今年は例年になく、いい稔りをむかえました。 いままで我が家のお米を食べていて、いつもうまいとお思いの方は 更においしいと思われるはずです。 なんだ、この程度かとがっかりされていた方は、今年の米は違うぞと思われるはずです。 1、品種;「ひとめぼれ」と、もち米の「黄金(こがね)もち」 2、肥料;堆肥主体です。「自然養鶏」の鶏糞とレインボープラン堆肥の二 種類。この二つの堆肥が米の味を引き上げています。 3、農薬(殺菌・殺虫剤);田植え時点で一回だけ施しました。それだけで す。山形県では「特別栽培米」(減農薬米)作りを奨励しています が、我が家が投入した農薬の量はその基準の更に1/ 3以下。 4、価格;価格は白米,七分、もち米ともに10kgあたり5,000円(送 料別)で、昨年と同じです。玄米はその料金で10%増しとなってい ます。(もち米の3kgは別価格。) 5、保管と発送;お米はモミのまま涼しいところで保管します。毎月10日が 到着日。風味が損なわれないよう発送直前に精米しお届けしていま す。 6、ご注文;メール(narube-tane@silk.ocn.ne.jp)かFAX(0238-84ー 3196)でお受けいたします。各月、一年分の予約が可能です。 7、お支払い;郵便局の振込み用紙を同封いたします。 9、締め切り;120a分の予定収量に達し次第、締め切りといたします。数 に限りがありますので、お早めにお申し込み下さい。 <百姓・菅野芳秀の一言> たんぼ一枚一枚に個性があります。一枚の田んぼの中でさえも一様ではありません。当然その土にあわせてお米の味が違ってきます。あなたに届いたおこめがあなたのご期待に添える味であった場合はラッキーと思ってください。少し違うぞというときは次回があるさと思い直してください。ゆめゆめ、「菅野の米はおいしくはない」などという不幸な結論には到達なさりませぬように。 ...もっと詳しく |

2019年産の年は終わりました。

1年間、ありがとうございました。 菅野農園のような家族農業にとりまして、ますます生きづらい農業政策が進められて います。 農法の化学化、経営の大規模法人化、企業化です。 そして家族農業をそこに追い込むために、 コメの価格を生産原価まで限りなく低く抑え、 離農を促進した上で、大規模化を目指す法人などには 国が農業機械更新の半額補助をするなどの手厚い支援策がありますが、 菅野農園などの家族農業には全くありません。 離農促進などの露骨な政策があるだけです。 そんな中でも、何とか農家を続けて来ることが出来ましたのは、 皆様を始めとした、お米を直にお取りいただいている方々の ご支援があったからこそです。 ここに改めて皆様に感謝申し上げながら、 新米から始まる2020年度もどうぞよろしくお願いいたします。 |

|

確定申告の作業に没頭しているために・・・などというと格好いいけれど

実際はふりまわされている状態で、ブログの更新はちょっとの間お休みです。 どちら様も風邪などひきませぬように。 |

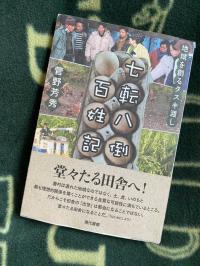

親しい友人で、ライターの小野田明子さんから、拙書「七転八倒百姓記」へのありがたい書評を戴きました。書評を書くのは如何に大変な作業かは理解しています。お忙しい中、恐縮です。ありがとうございました。

以下 農業従事者の数の減少が止まらない。高齢化もすすむばかりで自給率の向上を叫ばれて久しいのに、と食べる側としても頭を抱える事態だ。当事者である農家の深刻さは想像にかたくない。 20代で故郷に帰り農家を継いで「堂々たる田舎」を目指した著者50年の歩みは猫の目のように変わる農政とは関係なく、都会と田舎をつなぐ独自の手法を生み出そうとする。 1つは家庭の生ごみをツールにした生ごみ循環の町づくりだ。レインボープランと呼ばれるこの取り組みは、山形県の長井市を一躍有名にし、視察者が絶えなかった。 次に着手したのが「置賜(おきたま)自給圏構想」だ。グローバル化が限界にきた現在、地域でエネルギーも食糧も自給する取り組みは様々な地域で挑戦されている。 著者は常に現実的な対案を提案し、あらゆる人たちと共に活動することを信条としてきた。土、食、いのちを扱う農業の現場から社会を具体的に変えたいという意思が溢れている。構造を変えるという過程には苦悩はある。しかし考え続け、やり続ける先に失敗はない。地域を創るタスキを受け取る人々がいると信じたい。 |

|

いよいよ我が家も今日から稲刈りです。 「思いのほかとれているよ。」 「米の肌が悪い。」 さまざまな声を聞く。 我が家の米はどうなんだろう。 まず、もち米から刈り取っていく計画だ。 もち米の終了後、コンバイン、乾燥機、籾摺り機などをきれいに掃除し うるち米と混ざらないようにした上で、「ひとめぼれ」の刈り取りに はいって行きます。 辛淑玉さんから拙書への「書評」をいただきました。 恐縮しながら、掲載させていただきます。 『玉子と土といのちと』(菅野芳秀著) 伊江島の故阿波根昌鴻さんは、『命こそ 宝』や『米軍と農民』(岩波新書)の中で、 敗戦後、米軍が銃剣とブルドーザーで沖縄の 土地を収奪していたとき、米軍と闘う農民た ちが陳情規定を作ったことを語っている。 その中に、「人間性においては生産者であ るわれわれ農民の方が軍人に優っている自覚 を堅持し、破壊者である軍人を教え導く心構 えが大切である」と書かれていた。 破壊者は、破壊することで金を生み、力を 蓄え、戦争、資源の収奪、環境破壊を繰り返 してきた。そうした資本主義の暴走の結果、 いまの20代の若者は、生まれてから一度と して社会が上向きの時代を経験していない。 先の見えない不安感は絶望を産み、厭世感が 再生産されてきた。他者との関係を遮断した り、自死を選ぶものも少なくない。 人は土から離れては生きていけない。その ことを笑いながら考えさせてくれた本が、菅 野芳秀著『玉子と土といのちと』(創森社) だった。 日々のエッセイをまとめたニワト リと玉子の本なのだが、これが読みながら爆 笑することばかり。 農家の後継ぎという立場から逃げたい一心 だった青春時代。沖縄での基地反対派住民の 生き方から、地元を逃げ出さなくてもいいよ うに、そこで生きて変えていく道を選んでい った著者。 身長191センチ、体重105キロ。自己 紹介は、「元プロレスラーです」とか「百姓 になる前は相撲取りでした」と笑いを誘う。 最近太ったことを気にしていると、母親が 「ダイエットで痩せようとする百姓がいるも のか。たくさん食え、そしておもいっきり働 け。百姓は働いて痩せるものだ」と一喝。 3ヘクタールの水田と千羽の養鶏、そして 自家用の野菜畑を循環型農業で営んでいる。 田畑から出るくず米やくず野菜、そして雑草 はニワトリの餌となり、鶏のフンが野菜畑の 肥料となるのだ。自然卵養鶏の玉子は、化学 調味料や鰹節を入れなくても美味しくいただ ける。 放し飼いにした鶏からは病気が殆どなくな ったことなど、さまざまな実験を繰り返しな がら、ニワトリの姿に自分を重ねる。狭い鶏 舎から広い空間に鶏を移したら、鶏たちは、 最初はおどおどキョロキョロしながら周囲を 見ていたという。 著者もまた、18歳でふるさと山形を出て 東京に来た。テレビで知ってはいたが、見る もの全てがカルチャーショックそのものだっ た。 例えば、団地に住む知人の家に行くと、お 風呂と便所が一緒になっている。こんな組み 合わせってあるのか!とのけぞる。きれいに するところと排泄するところが一緒なんて。 家族がオフロに入っているときに、急にした くなったらどうするのか。わけがわからない。 しかしここは東京。山形の実家が違っている のはきっと遅れているからだと思い込もうと する。 食堂に行くと、刺身の上にとろろがかかっ ている料理がある。しかし、品書きの短冊を 見てもそれらしい名前がない。もちろん値段 もわからないので、恐ろしくて注文ができな い。刺身がトロだということはわかったので、 トロととろろで、「とろとろろ」かと探して みたが見つからない。あきらめて戻った数日 後、それが「やまかけ」であると判明する。 実態からあまりにもかけ離れたその名前に唖 然とする。 ラーメン屋に行ったときは、食べたことの ないメニューを注文してみようと、ラーメン と一緒に、メニューに書いてあった「さめ こ」を頼むと、店の人が不思議そうに彼を見 た。そう、「さめこ」とは餃子のことだった。 餃子という字は、当時、田舎にはなかったの だ。 そんなエピソードに包まれながら、鶏たち の世界と人間世界を往復し、気がつくと一つ の卵を通して社会が見えてきた。ふーむ。 それにしても、闘う農民はなんて愉快でカ ッコいいんだろう。 |

|

もうじき今年も終わりです。

大変な年でした。 息子(28歳)と私(62歳)との小さな農園ですが、それだけに原発には思いっきり翻弄されました。 放射性物質は独自に検査し、結果は1ベクレルも出なかったのですが、 東北ということで・・注文はずいぶん減りました。 その苦境を助けてくれたのは友人たちです。 私には誇るべきどんな「お宝」もありませんが、 友人たちの存在こそどんな「お宝」にも勝るものだと実感した年でもありました。 また、その友人たちの呼びかけに応え、ご注文をお寄せいただいた方々からもあったかいものをたくさんいただきました。 おかげさまでいつものお正月を迎えることができそうです。 人っていいですね。 |

<ある原稿・・「人をケモノにしてはいけない」780字>

もうじき4月。まだ1m近い雪が残ってはいるが田植えに向けて苗箱への土入れ作業の準備が進んでいる。ニワトリ達も元気だ。 我が家は朝日連峰の麓(ふもと)にあり、水田4.2hと自然養鶏1,000羽とを組み合わせた小さな循環農業を営んでいる。働き手は33歳の息子と私。専業農家だ。 自然養鶏と言っても聞きなれない方もいようが、要は健康でうまい玉子を得るためにニワトリ達を野原に放し飼いする養鶏だ。 山すそ野で自然に近づけてニワトリ達を飼えば、当然自然の方だって近づいてくる。そこに生息する腹ペコのタヌキやキツネにとって、ニワトリ達は歩くおにぎりやパンと同じだ。かくて、長きに渡って奴らと我が家とのニワトリ達のいのちをめぐる攻防が繰り広げられてきた。 今まで数多くのタヌキやキツネを捕まえはしたが、多くは半死の状態にして森に帰してきた。 「あそこには行かない方がいいぞ。殺されるところだった。」とのPR効果をねらってのことだ。しかし、彼らを何度懲らしめても同じ奴が繰り返しやってくる。負傷した足を引きずりながらやってくる。そこで私は彼らの家庭を思った。 「なんて?もう行くのは嫌だって?何言ってんのよ。子どもたちを飢え死にさせる気?とっとと行っておいで!」 奴らは女房からこっぴどく叱られ、子を餓死させるよりは・・と、恐怖に震えながらやってくるのではないか。きっとそうに違いない。食べ物がないということは命がけのことだ。 人だって生命線の食べ物が無くなれば容易にタヌキにもキがツネにもなってしまうだろう。近年、農業の衰退が著しい。更にここにきてTPPだ。これが通れば自給率が14%まで下がると農水省は言う。農業の問題は農民の収入の問題をはるかに超えて、この国の存続にかかわる問題、この国に住む全ての人たちのいのちの問題だ。人をタヌキやキツネにしてはいけない。ケモノにしてはいけない。 ...もっと詳しく |

copyright/kakinotane

まず、ご先祖さま、仏様、八百万の神さまに炊いた新米をお供えし、一年間の無事を報告し感謝した。

おコメに限らず、作物はこの地の水と土と労働の合作。何を祈っていたのだろう?3人の孫娘たちも交互に長いこと仏壇の前で合掌していた。

今年の新米もまた、美味さは申し分ない。香り良く、ほんのりと甘い。

「おかずは要らないね。」「うん、ご飯だけで何杯も美味しく食べられる。」

孫娘たちは何回もおかわりして食べていた。

こんばんは、コメ作り農家にとって至福の時だった。